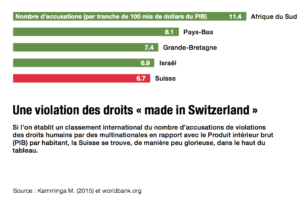

Si l’on établit un classement international du nombre d’accusations de violations des droits humains par des multinationales en rapport avec le Produit intérieur brut (PIB) par habitant, la Suisse se trouve, de manière peu glorieuse, dans le haut du tableau :

Ecouter l’interview d’Yvan Maillard Ardenti (Pain pour le Prochain) dans la Matinale de RTS du 13 sept. 18 :

Toutes Taxes Comprises, 04.04.2016, 20h14 : Notre invitée: Chantal Peyer, Cheffe d’équipe “Pain pour le Prochain”

Document original de l’études publiées le 13 septembre 2018 :

Document du magazine Perspectives :

Politique de droits humains et entreprises suisses : un état des lieux — Résumé de l’étude- 13 septembre 2018

Une économie mondialisée présuppose des règles internationales qui garantissent le respect des droits humains par tous et pour tous. Sous l’égide de John Ruggie, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a formulé des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits del’homme. Gouvernements, associations économiques, représentants syndicaux et organisations non gouvernementales ont participé à ce processus. Depuis l’adoption de ces Principes en juin 2011, le Conseil fédéral a réaffirmé à plusieurs reprises leur importance pour la Suisse : ils doivent devenir la pierre angulaire des politiques mises en place par les entreprises en matière de respect des droits humains.

Dans cette recherche, Pain pour le prochain et Action de Carême étudient combien d’entreprisessuisses disposent aujourd’hui d’une politique de droits humains qui s’applique à leurs filiales et à leurs fournisseurs. Une différence a été faite entre les politiques de droits humains qui se réfèrent aux Principes directeurs de l’ONU et les codes de conduite qui n’ont pas encore intégré ces Principes directeurs. Dans un premier temps, nous avons procédé à une analyse quantitative qui prend en compte les 200 plus grandes entreprises suisses, soit les 100 sociétés cotées en bourse et les 100 sociétés non cotées en bourse ayant le plus gros chiffre d’affaires (chiffres de 2014). Dans un deuxième temps, nous avons analysé qualitativement la politique en matière de droits humains des 14 entreprises qui ont leur siège principal en Suisse et font référence aux Principes de Ruggie. Nous nous sommes intéressés à la manière dont elles mettent concrètement en oeuvre leur devoir de diligence en matière de droits humains.

Peu d’entreprises prennent au sérieux les Principes directeurs de l’ONU. Les résultats quantitatifs de notre étude sont préoccupants :

- 61,5 % des 200 sociétés analysées ne communiquent aucune information quant à une politique de droits humains. Elles ne mentionnent pas le devoir de diligence prévu par les Principes directeurs de l’ONU, pas plus que l’existence d’un éventuel Code de conduite qui obligerait leurs filiales et leurs principaux fournisseurs à se conformer aux normes qu’ellesauraient établies en matière de respect des droits humains.

- 27,5 % d’entre elles publient un Code de conduite s’appliquant à leur propre entreprise et à leurs principaux fournisseurs.

- 11 % (22) des firmes étudiées font référence aux Principes directeurs de l’ONU.

- Des 22 entreprises disposant d’une politique de droits humains faisant référence auxPrincipes directeurs de l’ONU, 8 sont des filiales de groupes étrangers, tandis que 14 sont dessociétés dont le siège principal ou administratif se situe en Suisse.

- Les entreprises cotées en bourse semblent avoir un comportement plus conséquent queleurs homologues non cotées en bourse : 19 des 22 sociétés disposant d’une politique dedroits humains qui se réfèrent aux Principes directeurs sont cotées en bourse.

- La plus grande partie des entreprises qui reconnaissent ces Principes et les mettent en partieen œuvre ont dû faire face, ces dernière années, à la pression de l’opinion publique. Elles ont été accusées d’être à l’origine de violations des droits humains ou de pollutions graves del’environnement.

Malgré des approches positives, il reste beaucoup à faire. L’analyse qualitative complémentaire adonné les résultats suivants :

- La majorité des entreprises ont engagé des spécialistes de droits humains et ont un comitédu conseil d’administration qui discute plus ou moins régulièrement de ces enjeux.

- En général, des formations en matière de droits humains à l’intention de la direction ainsi que des collaborateurs et des collaboratrices sont mises en place ; elles revêtent cependant des formes différentes.

- Les enjeux en matière de respect des droits humains sont moins élevés dans la hiérarchie des politiques internes des firmes que le devoir de diligence relatif au blanchiment d’argent, à la corruption ou aux questions de concurrence.

- Aucune entreprise n’intègre le respect des droits humains dans ses objectifs annuels déclarés. Les primes et les bonifications de fin d’année ne dépendent d’ailleurs pas du respect de ce devoir de diligence.

- Seules cinq entreprises font appel à un institut de recherche indépendant ou une organisation non gouvernementale pour formuler leur politique de droits humains, voire contrôler sa mise en oeuvre.

- Neuf entreprises ont commencé à réaliser des études d’impact sur les droits humains de leurs activités dans un pays donné ou dans certains projets spécifiques (Human Rights Impact Assessment). Les approches et la qualité de ces études d’impact sont cependant très variables. Rares sont celles qui publient leurs résultats in extenso de manière explicite.

- La communication de ces entreprises sur leur politique de droits humains demeure insuffisante et peu transparente. En règle générale, les rapports rendent compte des procédures mises en place, mais rarement des impacts concrets sur les droits humains et des résultats enregistrés.L’analyse qualitative démontre donc que, parmi les firmes qui ont commencé à mettre en oeuvre les Principes directeurs, il y a des pratiques novatrices qui émergent et qui sont, pour certaines, bien documentées. Toutefois, chez d’autres firmes, les informations données demeurent lacunaires et difficiles à comparer entre elles. Contrairement à ce qu’exigent expressément les Principes directeurs, les informations que communiquent ces sociétés ne permettent que rarement de vérifierl’efficacité des mesures prises et donc si elles satisfont à leur devoir de diligence. Un exemple montrequ’il est pourtant possible d’être plus transparent : l’entreprise en question a communiqué les principaux éléments de ses études d’impacts, détaillant des exemples très concrets relatifs au respect des droits humains et les solutions mises en place pour y remédier.Conclusions : Imposer un cadre juridiquement contraignant aux entreprises est indispensable car les mesures volontaires en matière de droits humains ne suffisent pas.

L’étude de Pain pour le prochain et Action de Carême aboutit à trois conclusions :

- Jusqu’à présent, seules quelques entreprises ont repris à leur compte les Principes directeursde l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme dans leur propre politique en matière de droits humains. En outre, elles ne se conforment que partiellement à ces normes internationales ou alors en sont au stade de projets pilotes.

- Il faut des lois et des dispositions règlementaires pour toutes les entreprises ; c’est la seulemanière de s’assurer que toutes les entreprises, sans exception, assument leur devoir de diligence, y compris dans leurs filiales et dans l’ensemble de leur chaine de production.

- Un devoir de diligence juridiquement contraignant, tel que le prévoit l’initiative « Pour des multinationales responsables », permettrait d’éviter un désavantage concurrentiel pour lesentreprises qui s’engagent déjà à respecter les droits humains.

SWITZERLAND 13 Sept. 2018 — Bread for All and Fastenopfer: A Swiss multinational is involved almost every month in human rights violations

Human rights policy and Swiss companies: an overview Summary (September 13 2018)

A globalized economy presupposes international rules that guarantee respect for human rights for all and for all. Under the leadership of John Ruggie, the United Nations Human Rights Council has formulated Guidelines on Business and Human Rights. Governments, business associations, trade union representatives and non-governmental organizations participated in this process. Since the adoption of these Principles in June 2011, the Federal Council has repeatedly reaffirmed their importance for Switzerland: they must become the cornerstone of companies’ human rights policies.

In this research, Bread for All and Fastenopfer are studying how many Swiss companies now have a human rights policy that applies to their subsidiaries and suppliers. A difference has been made between human rights policies that refer to the UN Guidelines and codes of conduct that have not yet incorporated the Guidelines. First, we carried out a quantitative analysis that takes into account the 200 largest Swiss companies, i.e. the 100 listed companies and the 100 unlisted companies with the highest turnover (2014 figures). In a second step, we qualitatively analysed the human rights policy of the 14 companies headquartered in Switzerland and referring to the Ruggie Principles. We looked at how they are actually implementing their human rights due diligence.

Few companies take the UN Guidelines seriously. The quantitative results of our study are worrying:

— 61.5% of the 200 companies analysed do not provide any information on a human rights policy. They do not mention the duty of care provided for in the UN Guidelines, nor the existence of a possible Code of Conduct that would oblige their subsidiaries and main suppliers to comply with the standards they have established in terms of respect for human rights.

— 27.5% of them publish a Code of Conduct applicable to their own company and main suppliers.

— 11% (22) of the firms surveyed refer to the UN Guidelines.

— Of the 22 companies with a human rights policy that refers to

UN Guidelines, 8 are subsidiaries of foreign groups, while 14 are

companies whose main or administrative headquarters are located in Switzerland.

— Listed companies seem to be behaving more consistently than

their unlisted counterparts: 19 of the 22 companies with a policy of

human rights that refer to the Guiding Principles are listed on the stock exchange.

— The majority of companies that recognize these Principles and implement them in part have faced public pressure in recent years. They have been accused of causing human rights violations or serious environmental pollution.

Despite positive approaches, much remains to be done. The additional qualitative analysis yielded the following results:

— Most companies have hired human rights specialists and have a committee of the board of directors that discusses these issues more or less regularly.

— In general, human rights training for management and staff is provided, but in different forms.

— The stakes in terms of respect for human rights are lower in the hierarchy of firms’ internal policies than the duty of diligence with regard to money laundering, corruption or competition issues.

— No company includes respect for human rights in its stated annual objectives. Premiums and bonuses at the end of the year do not depend on compliance with this duty of care.

— Only five companies use an independent research institute or a non-governmental organization to formulate their human rights policy or even monitor its implementation.

— Nine companies have started to carry out human rights impact assessments of their activities in a given country or in specific projects (Human Rights Impact Assessment). However, the approaches and quality of these impact studies vary widely. Few publish their results in full explicitly.

- The communication of these companies on their human rights policies remains insufficient and not very transparent. In general, the reports report on the procedures put in place, but rarely on the concrete impacts on human rights and the results achieved.

The qualitative analysis therefore shows that, among the firms that have begun to implement the Guidelines, there are innovative practices that are emerging and some of which are well documented. However, for other firms, the information provided remains incomplete and difficult to compare with each other. Contrary to the express requirements of the Guidelines, the information provided by these companies is rarely sufficient to verify the effectiveness of the measures taken and therefore whether they meet their due diligence obligations. One example shows that it is possible to be more transparent: the company in question has provided the main elements of its impact studies, detailing very concrete examples of respect for human rights and the solutions put in place to remedy them.

Conclusions: Imposing a legally binding framework on companies is essential because voluntary human rights measures are not enough. The study of Bread for All and Fastenopfer leads to three conclusions:

— So far, only a few companies have incorporated the UN Guidelines on Business and Human Rights into their own human rights policies. In addition, they only partially comply with these international standards or are in the pilot project stage.

— Laws and regulations are needed for all companies; this is the only way to ensure that all companies, without exception, assume their duty of care, including in their subsidiaries and throughout their production chain.

— A legally binding duty of care, as provided for in the “For Responsible Multinationals” initiative, would avoid a competitive disadvantage for companies that are already committed to human rights.